Ein Gastbeitrag von Matthias Hueber

Radfahrstreifen oder Schutzstreifen sind sehr beliebt in Deutschland. Seit der Gesetzesnovelle der StVO im Jahr 1997 dürfen Radfahrstreifen auch in stärker belasteten Verkehrsbereichen angelegt werden und gleichzeitig wurde die bei vielen Radfahrern verhasste Benutzungspflicht aus dem Jahr 1935 endlich auf den Prüfstand gestellt. Eine an sich erfreuliche Neuerung aus Radfahrersicht, möchte man annehmen, da einerseits Kommunen nun die Möglichkeit haben, mit verhältnismäßig einfachen Mitteln und geringem Kostenaufwand die Radwegeinfrastruktur auszubauen. Andererseits, weil sie nun auch dazu angehalten werden, die oft willkürlich (erscheinenden) Benutzungspflichten aufzuheben und das Radfahren auf der Straße zuzulassen, wo die Umstände es erlauben.

Radfahrstreifen oder Schutzstreifen sind sehr beliebt in Deutschland. Seit der Gesetzesnovelle der StVO im Jahr 1997 dürfen Radfahrstreifen auch in stärker belasteten Verkehrsbereichen angelegt werden und gleichzeitig wurde die bei vielen Radfahrern verhasste Benutzungspflicht aus dem Jahr 1935 endlich auf den Prüfstand gestellt. Eine an sich erfreuliche Neuerung aus Radfahrersicht, möchte man annehmen, da einerseits Kommunen nun die Möglichkeit haben, mit verhältnismäßig einfachen Mitteln und geringem Kostenaufwand die Radwegeinfrastruktur auszubauen. Andererseits, weil sie nun auch dazu angehalten werden, die oft willkürlich (erscheinenden) Benutzungspflichten aufzuheben und das Radfahren auf der Straße zuzulassen, wo die Umstände es erlauben.

Viele vor allem nationale Studien zu diesem Thema scheinen überdies die Sicherheit von Radfahrstreifen gegenüber baulich getrennten Radwegen zu bestätigen. So kommt zum Beispiel Angenendt 1993 (BASt-Studie V9) zu dem Ergebnis, dass auf Radwegen die so genannte Unfallrate einen Wert von 5,1 erreicht (bzw. 8,9 berücksichtigt man das Unfallrisiko an Kreuzungen mit). Die Studie kommt also scheinbar folgerichtig zu dem Ergebnis, dass das Unfallrisiko auf Radspuren wesentlich geringer anzunehmen ist – mit 5,7 Unfällen je Million gefahrener Kilometer mit dem Rad. Sie ignoriert aber den ganz wesentlichen Umstand, dass bauliche Radwege vor allem dort angelegt wurden, wo auch die Kfz-Verkehrsstärken sehr viel höher sind als dort, wo typischerweise Radspuren angelegt werden.

Zusätzlich spielt – wie die Studie von Angenendt schon nahelegt – auch das Kreuzungsdesign eine ganz wesentliche Rolle für das Unfallgeschehen. Denn Radfahrer werden schlechter wahrgenommen, wenn sie aus dem Blickfeld der Autofahrer gerückt werden. Diese Binsenweisheit – unisono sowohl von ehrenamtlichen als auch berufsmäßigen Radfahrexperten mantramäßig seit über zwanzig Jahren mit Rückendeckung der BASt-Veröffentlichungen und anderer Studienergebnisse vorgetragen – taugt auch heute noch als beliebtes Argument für die bevorzugte Anlage von Radspuren – neuerdings auch in hoch verkehrsbelasteten Bereichen deutscher Städte. Bezug genommen wird dabei in den meisten Fällen auf die markant höhere Unfalldichte von Radwegeanlagen – also die (absolute) Anzahl der Unfälle je Kilometer und Jahr.

Bei genauer Betrachtung erweist sich aber genau diese Sichtweise als möglicherweise für Radfahrende fataler Irrtum in der jüngeren Geschichte der Radwegeplanung. Überall dort nämlich, wo baulich separiert wird – in den Niederlanden etwa und in Dänemark – dort wo man also statt Radspuren großzügige Radwege als Best-Practice-Lösung in Kfz-verkehrsbelasteten Straßen umsetzt, sinkt die Unfallquote zum Teil deutlich unter die der deutschen, wo in den vergangenen zwanzig Jahren, Radspuren als Allheilmittel gegen Radfahrunfälle und als Lösung innerstädtischer Verkehrsprobleme gelobpreist werden.

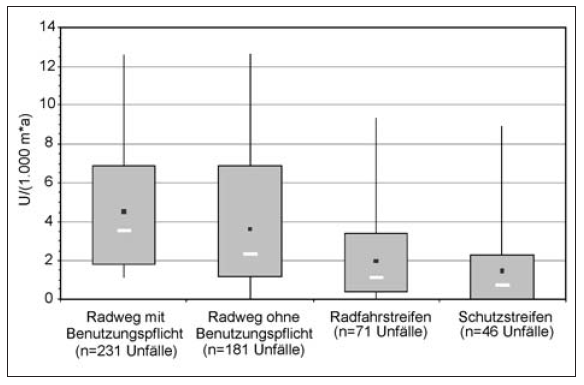

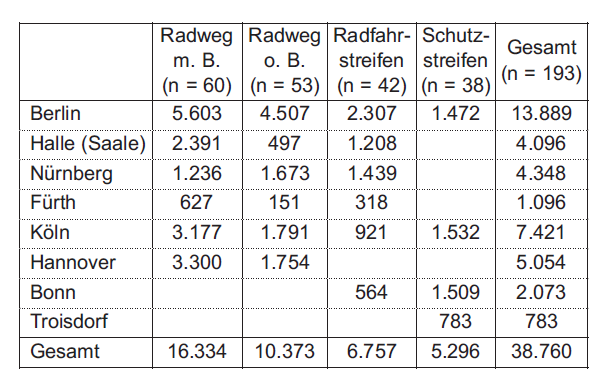

Nicht so die Studie „Unfallrisiko und Regelakzeptanz von Fahrradfahrern“ der Bundesanstalt für Straßenwesen, kurz BASt, zu diesem Thema. Untersucht wurden die Unfallzahlen von 102 Straßen mit 193 Radwege-Abschnitten (mit und ohne Benutzungspflicht), Radfahrstreifen und Schutzstreifen in Köln, Berlin, Hannover, Halle, Fürth, Nürnberg, Bonn und Troisdorf. Sie gibt keine eindeutige Empfehlung für einen bestimmten Radwegetyp ab, sondern weist richtigerweise darauf hin, dass vor allem die standardkonforme Gestaltung das entscheidende Kriterium für erhöhte Radwegesicherheit ist. Sie weist aber auch einmal mehr darauf hin, dass Radwege im Vergleich zu Radspuren eine höhere Unfalldichte aufweisen und ignoriert dabei ganz entscheidende Fakten, die zugunsten einer (konsequenten) baulichen Separation sprechen könnten:

1. Die Kfz-Verkehrsbelastung an baulichen Radwegen ist meist besonders hoch

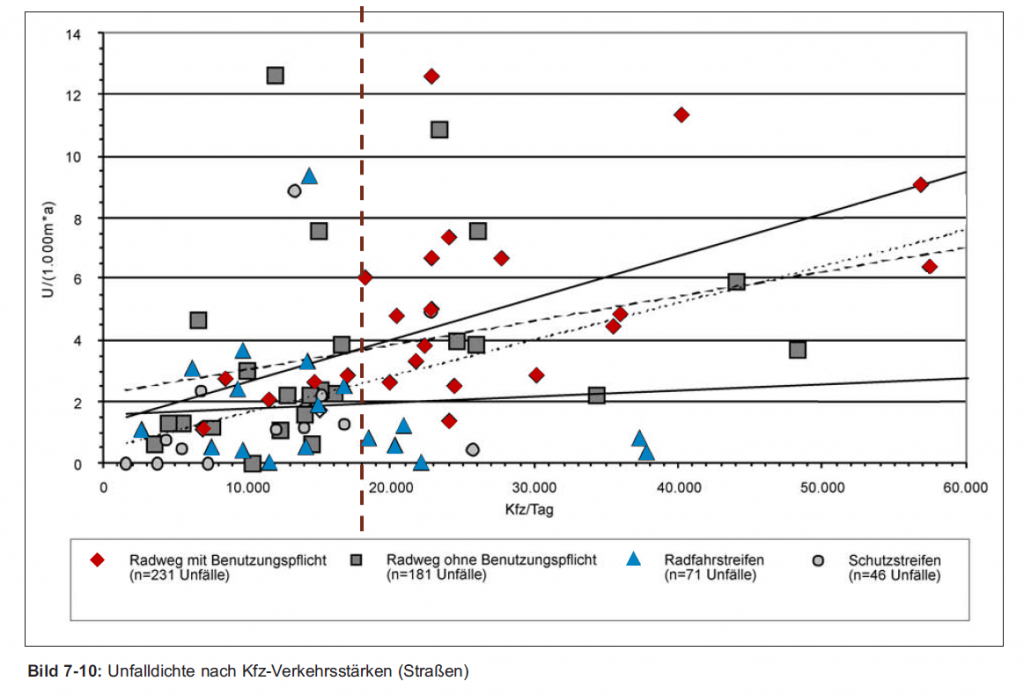

Radwege wurden bis zur besagten Gesetzesnovelle 1997 qua Gesetz vor allem in verkehrsstarken Straßenabschnitten ab 18.000 Kfz/Tag angelegt. Trotzdem werden in der Untersuchung der BASt die Unfalldichten von Radspuren und Radwegen in gleicher Weise miteinander verglichen, ohne aber bei der Bewertung näher darauf einzugehen, dass natürlich bei höheren Verkehrsstärken auch entsprechend höhere Unfallzahlen zu erwarten sind. Gleichwohl weisen die Autoren darauf hin, dass es einen Unterschied gibt, bei der Verkehrsstärke der untersuchten Radwege:

Die meisten benutzungspflichtigen Radwege liegen in den Verkehrsstärkeklassen von 20-25.000 sowie von über 30.000 Kfz/Tag. Die nicht benutzungspflichtigen Radwege liegen eher in Straßen mit niedrigeren Kfz-Verkehrsstärken, einige Anlagen jedoch auch in Straßen mit über 30.000 Kfz/Tag. Auch die Radfahrstreifen und die Schutzstreifen liegen in – gegenüber den benutzungspflichtigen Radwegen – zumeist schwächer belasteten Straßen. Einige markierte Anlagen liegen jedoch auch in Straßen, deren Verkehrsstärke mit mehr als 25.000 Kfz/Tag die Regeleinsatzbereiche der VwVStVO deutlich übersteigen.

Die Nachfolgende Grafik macht diesen Zusammenhang deutlich.

Die blau markierten Radfahrstreifen kommen ganz offensichtlich zumeist in Bereichen mit Kfz-Verkehrsstärken zwischen 2.000 und 18.000 Kfz/Tag vor. Die sechs weiter rechts der gestrichelten vertikalen Linie vorkommenden Radfahrstreifen sind nach den Standards der ERA 95 angelegt worden und befinden sich bis auf zwei Ausnahmen deutlich im Bereich bis 23.000 Kfz. Die (braun) gestrichelte Linie symbolisiert die bis 1997 geltende Kfz-Verkehrsbelastungsgrenze für Radfahrstreifen. Rot markiert sind die benutzungspflichtigen Radwegeanlagen, die gehäuft im Bereich ab 18.000 Kfz/Tag vorkommen.

Anders ausgedrückt: Radwege und Radfahrstreifen unterscheiden sich einerseits hinsichtlich ihrer Unfalldichte in Bezug auf die Kfz-Verkehrsstärke nicht markant, was folgerichtig Empfehlungen zugunsten des einen oder anderen Radwegetyps verbietet, anderererseits ist es praktisch aber nun mal so, dass der bei hoher Kfz-Verkehrsstärke typische Anlagentyp der – meist viel zu schmale und mittlerweile sehr oft baufällige – benutzungspflichtige Radweg ist UND NICHT ETWA der ERA-konforme Radfahrstreifen mit nahezu perfekten Sichtbeziehungen und 1A-Bodenbeschaffenheit.

Auch Rad- und Fußverkehrsstärke variiert stark zugunsten von Radfahrstreifen

Ein weiterer potentiell stark verzerrender Aspekt bei der Beurteilung der Unfalldichte ist neben der Kfz-Verkehrsstärke einerseits die – missbräuchliche – Benutzung durch Fußgänger und die regelgerechte Nutzung durch Radfahrende selbst. Letztere ist auf benutzungspflichtigen Radwegen fast doppelt so hoch wie auf Radfahrstreifen. Die Schlussfolgerung, dass entsprechend mehr Unfälle auf benutzungspflichtigen Radwegen zu erwarten sind liegt nahe, wird aber im absoluten Wert „Unfälle je km und Jahr“ ebenso nicht gewürdigt.

2. Bauliche Radwege sind nur so gut wie ihre Kreuzungen und Einfahrten

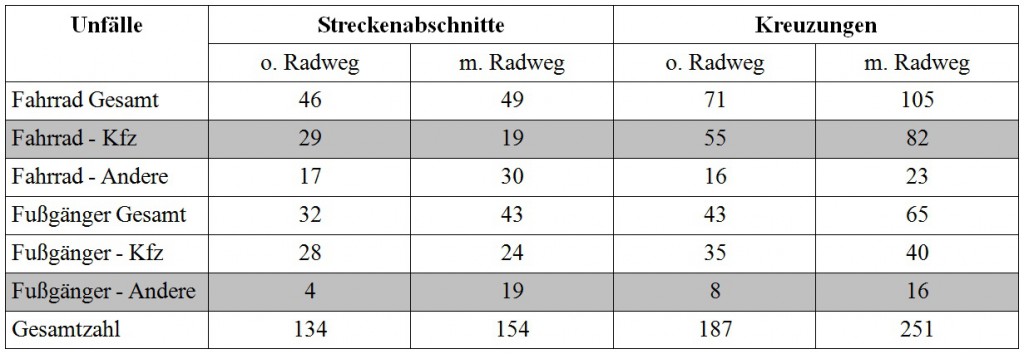

Viele vor allem schwere Unfälle an und auf Radwegen passieren an Kreuzungen mit dem KFZ-Verkehr. Zu diesem Ergebnis sind schon 1985 die Autoren der Studie „Cyclestier i byer – den sikkerhedsmæssige effekt“ Bach, Rosbach und Jørgensen gekommen. In Ihrer Untersuchung wurden über einen Zeitraum von drei Jahren die Unfallzahlen an Streckenabschnitten vor und nach Anlage eines Radweges untersucht, wo vorher zumeist gar keine Radinfrastruktur vorhanden war. Dennoch dient auch heute noch diese Untersuchung vielfach als Argument für die bevorzugte Anlage von Radfahrstreifen.

Man sieht zwar auf den ersten Blick deutlich, dass die Unfallzahlen mit Kfz- und Radfahrerbeteiligung an Kreuzungen deutlich (fast 50%!) zunehmen. Auf den zweiten Blick sieht man aber ebenso deutlich, dass sie an der Strecke selber um fast 35% abnehmen. Für die leichte Zunahme der Radfahrer-Unfälle an Streckenabschnitten ist zudem nicht (alleine) der untersuchte Radweg an sich selbst verantwortlich, sondern wie man an der Steigerung der Unfallzahlen der „Fußgänger mit Anderen“ ableiten kann, offensichtlich die wohl mangelhafte und viel zu schmale Anlage der Radwege auf Kosten der zu Fuß gehenden an den untersuchten Streckenabschnitten, ohne angemessene Separation der sehr heterogenen Verkehrsarten.

Im Grunde genommen, sagt also diese Studie aus einer Zeit der – vor allem autogerechten baulichen – Separation nichts weiter aus, als dass es äußerst gefährlich ist, Radwege anzulegen und dabei die neuralgischen Kreuzungspunkte bzw. die saubere Trennung auch zwischen Fußgängern und Radfahrern außer Acht zu lassen.

Lösungen für ein sicheres Kreuzungsdesign gibt es mittlerweile genügend in den Niederlanden. Dort setzt man auch innerstädtisch zum besseren Verkehrsfluss zunehmend auf ampelfreie Lösungen wie Unter- oder Überführungen oder Kreisverkehre. Dort wo man um Kreuzungen nicht herumkommt, kann man durch Optimierung der Lichtsignalanlagen und durch kleine bauliche Verbesserungen – wie im 2014 von Nick Falbo weiterentwickelten niederländischen Kreuzungsdesign – die Gefährlichkeit der Kreuzungsanlagen auf nahe null reduzieren.

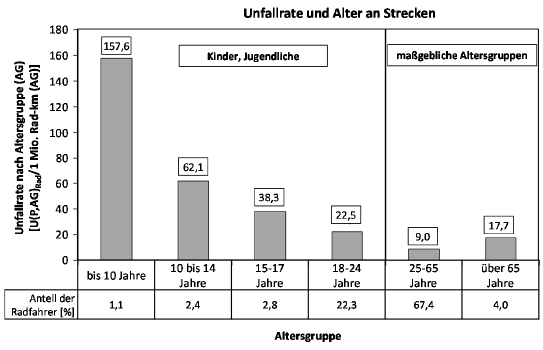

3. Radwege werden vor allem von unsicheren Radfahren benutzt

Kinder mit oder ohne ihre Eltern, Senioren, Fahranfänger, Wiedereinsteiger, sie alle meiden die Nähe zu Kfz während man auf Radspuren bevorzugt erfahrene, reaktionsschnelle, sportliche und risikofreudige Radfahrer findet. Die untenstehende Abbildung zeigt auch, dass genau diese Gruppe zwischen 25 und 65 Jahren mit einer Unfallrate von 9,0 zu der am wenigsten unfallgefährdeten Gruppe gehört und wegen ihrer sicheren Fahrweise eher auf der Straße und auf Radstreifen anzutreffen ist. Andersherum: Diejenigen, die von einer gut ausgebauten Radinfrastruktur NEBEN der Straße nach etwa holländischem Vorbild am meisten profitieren würden, sind – wenig überraschend – genau diejenigen, die nach Aufhebung der Benutzungspflicht an einem baulichen Radweg eben jenen in aller Regel trotzdem lieber – oder im Fall der bis zu Achtjährigen zwangsweise – benutzen und leider auch diejenigen, die nolens volens durch ihr unsicheres Fahrverhalten und durch die wenig differenzierte Auswertungsformel der Unfalldichte nach BASt-Kriterien diesen als wesentlich unfallträchtiger erscheinen lassen, als er bauartbedingt eigentlich ist.

Der Unfalldichte-Wert von Radspuren sähe wohl deutlich schlechter aus, würde man die unfallsensiblen Alterskohorten dazu nötigen, statt auf dem für sie sichereren Radweg auf der Straße zu fahren. Denn, auch das ist eine Erkenntnis der zitierten BASt-Studie: die Anzahl der Konfliktsituationen, z.B. durch sich öffnende Türen oder parkende PKW, ist auf Radwegen um einiges geringer als auf Radfahrstreifen oder Schutzstreifen.

4. Radwege und Radspuren stammen aus völligen unterschiedlichen Epochen

Wenn Radwege mit Radspuren verglichen werden, so stehen auch immer wieder ganz unterschiedliche Qualitätsansprüche und verkehrspolitische Konzepte gegenüber. Radwege wurden häufig vor dem Hintergrund der autogerechten Stadtplanung und bis 1982 nahezu ohne vernünftige oder gar verbindliche Normen angelegt.

„1961 wurde der Radverkehrsausschuß der FGS dem Fußgängerverkehr zugeschlagen. Für die Radwegeplanung wurde das unbehinderte Fahren der Autofahrer zum Ziel. Beseitigt werden sollten z.B. die durch Radfahrer verursachten ‚Störungen‘ an Knotenpunkten (Ergebnis: Vorläufige Richtlinien für Radverkehrsanlagen“ von 1963). 1982, als die Renaißance des Radverkehrs unübersehbar wurde, veröffentlichte der Ausschuß die relativ unverbindlichen „Empfehlungen für Planung, Bau und Betrieb von Radverkehrsanlagen“, bei denen die Radnetzplanung und die Bedeutung des Fahrrads als Verkehrsmittel wieder stärker betont wurden.“ [Burkhard Horn: Vom Niedergang eines Massenverkehrsmittels – Zur Geschichte der städtischen Radverkehrsplanung]

Radspuren sind auf der anderen Seite erst seit den Neunziger Jahren bei Stadtplanern und AktivistInnen wieder vor allem durch die oben genannte StVO-Novelle von 1997 „En Vogue“ und werden seither mit großzügigen Regelbreiten und Abständen vor dem Hintergrund einer fahrradgerechteren Stadtplanung ausgestattet. Weitere unfallbeeinflussende Faktoren wie die in den allermeisten Fällen deutlich bessere Sichtbarkeit und Oberflächenbeschaffenheit unterscheiden sich außerdem erheblich zwischen Radwegen und Radspuren. (Radwege mit (altersbedingt) schlechter Oberflächenbeschaffenheit führen häufig dazu, dass Radfahrende sich mehr auf den Oberflächenbelag und weniger auf das Gesamtverkehrsgeschehn konzentrieren. Siehe hierzu „The implications of low quality bicycle paths on gaze behavior of cyclists: A field test“, Pieter Vansteenkiste, et al, 2014)

Wenn trotzdem immer wieder beide Radanlagetypen miteinander undifferenziert verglichen werden und im Ergebnis der Radweg schlechter abschneidet, darf man sich über verzerrte Ergebnisse nicht wundern und kommt bei kritischer Betrachtung der Studienlage zu folgendem:

Fazit

Rechnet man alle verzerrenden Einflüsse wie städtebauliche Merkmale, Standardkonformität, Kreuzungsdesign, Radwegebeschaffenheit, demografische Merkmale und vor allem die stark unterschiedlichen Kfz-Verkehrsbelastungen aus den Vergleichen heraus, ergibt sich hinsichtlich der für die Bewertung der Gefährlichkeit von Radwegen allzu oft ausschlaggebenden Unfalldichte ein vollkommen anderes Bild als wir derzeit von Radwegen haben.

Radwege sind sicherer als ihr Ruf! UND sie sind bei direktem Vergleich Radspuren in vielen Belangen überlegen. Das beweisen die Best Practices und die daraus resultierenden, weit höheren Nutzungszahlen aus den Niederlanden und Dänemark – speziell Kopenhagen, aber mittlerweile auch viele kleinere Studien aus den USA und Kanada.*

Radspuren auf der anderen Seite sind die minimalinvasivste Form der Reintegration des Massenverkehrsmittels Fahrrad in den städtischen Verkehrsraum. Die Kommunen nehmen daher die Zahlen der BASt sehr gerne als Aufforderung zur Anlage von Radfahrstreifen wahr, auch weil der Widerstand der Autolobbies sich in den meisten Fällen stärker in Grenzen hält, da der Verlust an Fläche für den ruhenden und fließenden Verkehr meist deutlich geringer ist als bei standardkonformer Anlage von Radwegen.

Aus Radfahrersicht ist das aber ein zweifelhafter Fortschritt, der vor allem aus Trauma der Radwegebenutzungspflicht und der damit einhergehenden Verbannung in den ungeliebten Seitenraum – vulgo Hochbord – ableitet. Diese Diaspora hat viele Vorbehalte gegen Radwege erzeugt und nährt auch noch nach bald einhundert Jahren in Deutschland bei Vielen den innigen Wunsch endlich wieder auf die Straße zurückkehren zu dürfen – auch wenn sich seither viel getan hat und der Straßenverkehr von damals mit dem heutigen schwerlastreichen Innenstadtverkehren nicht mehr viel gemein hat.

Will man aber mehr Menschen für das Rad begeistern, kommt man um bauliche Separation nicht herum. Subjektive Sicherheit ist keine Modeerscheinung sondern der passende Schlüssel zu mehr Radverkehr und damit zu mehr Verkehrsfluss in den mobilitätshungrigen Städten des 21. Jahrhunderts. Aber auch – en passant – zu mehr Inklusion von mobilitätsbeschränkten Verkehrsteilnehmern!

—

Matthias Hueber ist der Gründer des solidarischen Nachbarschaftsnetzwerkes alleNachbarn.de. Er beschäftigt sich mit Stadtentwicklung und deren Auswirkungen auf Kommunikation und Mobilität. Das (E-)Fahrrad und andere (nichtverbrennungsmotorisierte) Kleinstfahrzeuge werden seiner Meinung nach das Auto in den Großstädten in wenigen Jahrzehnten ablösen. Auf dem VCD-Blog „Mobilität 2050“ schreibt er darüber und über gesellschaftspolitische Themen der Verkehrswende.

—

*

– Lessons from the Green Lanes: Evaluating Protected Bike Lanes in the U.S., Chris Monsere et. al., Portland State University, Juni 2014

– INJURY RISK & ROUTE INFRASTRUCTURE, Kay Teschke, University of British Columbia, 2012

– Risk of injury for bicycling on cycle tracks versus in the street, Anne C Lusk, Harvard University, 2014

128 Antworten auf „[Gastbeitrag] Dichtung und Wahrheit – Warum Radwege in vergleichenden Studien meist schlecht abschneiden“

Ich finde das Fazit etwas überzogen. Radwege sind unsicherer in Deutschland, das ist Fakt. Sie wären es nicht, wenn die ganzen rausgerechneten Faktoren nicht gegeben wären. Sie sind aber vorhanden und werden es wahrscheinlich auch noch lange.

Eine Zeile. Das ist Fakt. Wow. Ich liebe das ja immer, wenn Menschen mit solcher Kompetenz etwas begruenden. Sie sind schnell fertig, und das fehlende Verständnis zur eigentlichen Diskussion ist selbstverständlich keine mentale Mangelerscheinung, sondern ganz klar Überlegenheit, das ist Fakt.

Wer nicht weiß, was statistische Auswahleffekte, Bias, usw. sind, sollte sich möglicherweise mal ernsthaft zurücknehmen und vor dem nächsten Beitrag etwas Bildung holen gehen.

In Kurz: Die genannten Faktoren sind häufig schwer eindeutig zu identifizieren, quantifizieren und damit zu korrigieren. Damit gelten die ermittelten Größen, aber auch nur noch eingeschränkt. Wenn ich zum Beispiel für eine Studie über den Stand der Statistikkenntnisse in der Bevölkerung nur Gesprächsbeiträge im Internet hernehme, dann ist es völlig klar, dass ich damit meine Stichprobe übermäßig auf Leute mit zu viel Mitteilungsbedürfnis, und höchstwahrscheinlich auf Leute mit bestenfalls ungesundem Viertelwissen einschränke.

Soll heißen, wenn Du brauchbare und halbwegs allgemein auswertbare Daten willst, musst Du die dort besorgen, wo sie verfügbar sind. Das ist derzeit zum Beispiel in den Niederlanden der Fall, wenn man Daten über Auswirkungen großflächig vorhandener Radwege such.

Das Vergleichen von Risiken auf Radwegen mit dem auf der Straße ist eben nicht sinnvoll, weil die Situationen aus denen die Daten kommen nur selten vergleichbar sind.

Die Intention des Beitrags ist es ja gerade die Koordinaten für eine möglichst objektive Bewertung und Anordnung der Radwegeinfrastruktur zurechtzurücken. Wenn man weiterhin schlecht ausgeführte aber per Se sichere Infrastruktur mit standardkonformer (in vielen Fällen vor allem über 20000 Kfz/Tag) unsicherer Radinfra vergleicht, wird man zwangsläufig immer zum falschen Ergebnis kommen, dass Radfahrstreifen und Schutzstreifen sicherer sind.

Klar, wenn man die eine Führungsform schon als sicher definiert vor der Untersuchung, muss das auch rauskommen … oder was soll mir die Aussage, Radwege seien per se sicher, wenn sie denn dann irgendwann einmal so gebaut werden würden, wie sie gebaut werden sollten …

Nein Norbert, hier geht es bestimm nicht darum eine Führungsform gegenüber der anderen zu bevorzugen. Es soll ZUKÜNFTIG lediglich mit vernünftigen Maßstäben gemessen werden, welche Führungsform an welcher Stelle die geeignetste ist. Schutz- oder Radstreifen haben ihre Schutztauglichkeit in vielen urbanen Beriechen längst unter Beweis gestellt, aber sie sind als Patentrezept der Radverkehrsförderung leider denkbar ungeeignet. Das beweisen die vergleichsweise geringen Nutzungszahlen in deutschen Städten.

Gegenfrage: Wem nutzt Radförderung wenn sie nicht vollständig und nachhaltig umgesetzt wird? Die Radstreifenexzesse der Neunziger Jahre sind offensichtlich nicht die richtige Antwort auf die Herausforderungen einer mobilitätshungrigen Urbanität.

Radwege sind besser als Ihr Ruf, das ist die zentrale Aussage, wenn man sie denn endlich mal so anlegt, dass Sie ihre optimale Schutzwirkung voll entfalten können..

Selbst in Kopenhagen hat eine Untersuchung festgestellt, das dort Radfahrer auf Radwegen gefährlicher leben, wie bei Benutzung der Fahrbahn.

Und benutzungspflichtige Hochbordradwege und Radstreifen auf Fahrbahniveau haben laut Regelwerken auch den gleichen Platzbedarf. Nur die nicht benutzungspflichtigen „Schutzstreifen“ bilden da die negative Ausnahme.

Und es ist auch nirgends nachgewiesen das Radwegbau eine Steigerung des Radverkehrsanteils bewirkt. Dieses Beispiel (wiederum aus Kopenhagen:

http://www.rad-spannerei.de/blog/2016/03/17/der-gute-radweg/ )

deutet eher darauf hin, das ein dichtes Radwegenetz vor allem dazu dient, trotz hohem Radverkehrsanteil, Autofahrern freie Fahrt zu sichern.

Super ein Einzelfallbeispiel, wahrscheinlich eine Altlast zu einem „günstigen“ Augenblick (sehr viel Radverkehr, wenig KFZ-Verkehr) dokumentiert. Applaus.

Es ist übrigens in der verkehrswissenschaftlichen Literatur nach meinem Eindruck inzwischen Konsens und auch recht gut belegt, dass Radinfrastruktur mit einer Steigerung des Radverkehrsanteils einhergeht. Der Zusammenhang vorhandener Radinfrastruktur und Risikoverringerrung übrigens auch.

Die BaSt-Studien werden übrigens von einem Ingenieurbüro in Braunschweig im Auftrag erledigt und genügten meiner Ansicht nach nicht immer wissenschaftlichen Standards. Aber das sollte man vielleicht auch nicht überbewerten.

Nein.

Soweit ich mich recht erinnere war der Zusammenhang der Erstveröffentlichung des Videos ein gänzlich anderer: es sollte belegt werden, wie stark die separierten Radwege eine Steigerung des Radverkehrs initiieren. Dass die verkehrliche Qualität dabei auf der Strecke geblieben ist und die erhöhten Reisezeiten zu schlechten Erreichbarkeitsradien führen, wurde – bezeichnenderweise – gar nicht in Erwägung gezogen, bzw. war ausserhalb des ’separierte Radwege sind suuuuper‘ Dogmas.

Aber Kopenhagen ist zugute zu halten, dass erkannt wurde, dass es keinen (einfachen) Zusammenhang zwischen Radverkehrssteigerung und MIV-Rückgang gibt.

MIV Rückgang hat zwingend Repressionen gegenüber dem MIV zur Voraussetzung. Parken (!) und Reisezeit. Die Alternativen des Umweltverbundes gleichzeitig auszubauen kann da sinnvoll sein.

Wer allerdings zugunsten eines einseitig geförderten Radverkehr-Kurzstrecken-Separations-Verkehrs den Fussverkehr und ÖPNV vernachlässigt (oft in den ‚Fahrradhauptstädten‘ zu beobachten), perpetuiert lediglich die Notwendigkeit des Autoverkehrs auf allen Strecken, die die Kurz- und Ultrakurzstrecken übersteigen.

Münster mit seinen hohen Autoverkehrszuwächsen ist da ein gutes Beispiel.

> auf Radwegen gefährlicher leben, wie bei Benutzung der Fahrbahn

Genau das ist der Trick: Obwohl es um Unfälle geht, kommt das Wörtchen „Fahrbahn“ nicht einmal vor. Es handelt sich damit um Schönfärberei.

Unfälle durch rücksichtslos überholende KFZ, wegen denen doch der ganze Radwegefirlefanz eigentlich gemacht wird, sind aber auch im Mischverkehr die absolut exotische Ausnahme. Sie sind weder so häufig noch so schwer, dass sie das milliardenteure Aussortieren der Radfahrer aus dem Strom der übrigen Fahrzeuge rechtfertigen würden. So gerät die ganze Separiererei im Hinblick auf die Verkehrssicherheit zum Selbstzweck.

Zum Beispiel führt das mehr oder weniger extreme Nahüberholen auf manchen Straßen dazu, dass Menschen, die nicht so sicher sind, oder schlicht gerade keinen Bock auf Stress haben dort gar nicht erst fahren. Natürlich gibt es so weniger Unfälle, als wenn alle Radfahrer dort fahren (müssten).

Fahrräder und KFZ sind schon recht unterschiedliche Fahrzeuggattungen. Hand hoch, wer als Fußgänger gern auf seine „Separiererei zum Selbstzweck“ verzichtet und sich lieber eine Fläche mit Radfahrern, KFZ oder am liebsten mit beiden teilen möchte!

Ich kenne keinen real existierenden Radweg, auf dem man stressfrei fahren kann. Wer die unzähligen Konflikte an Grundstückszufahrten, an Kreuzungen, mit zu Fuß-gehenden Senioren, Kindern oder Autoinsassen, deren Hunden, Straßenmobiliar, Brötchenholern oder Lieferverkehr so erfolgreich ausblendet, dass er dies alles für „stressfrei“ hält, wird sich auch von ein paar Überholern nicht wirklich schrecken lassen.

Fußgänger und Fahrzeuge sind schon schon recht unterschiedliche Verkehrsteilnehmergattungen. Hand hoch, wer als Fußgänger scharf auf „Separiererei zum Selbstzweck“ ist und sich lieber eine Fläche mit Radfahrern teilen möchte!

Was sind das für Zeiten, wo

Ein Gespräch über gute Radwege einem Verbrechen gleichkommt

Weil es die Duldung so vieler Kilometer vorhandenen Bockmists einschließt?

Es ist schwierig. Einerseits kann ich Dir zustimmen: Seitdem ich die tatsächlichen Radfahrregeln kenne, fahre ich öfter auf der Fahrbahn als zuvor. Das war in der Tat zuerst stressig, war aber lediglich ein Umgewöhnungseffekt: An Nervereien an Einmündungen mit KFZ und überall sonst mit Fußgängern war ich ja schon gewöhnt, daran noch nicht. Nun bin ich es und finde das Fahrbahnfahren nicht mehr stressig.

Aber: Würde ich einem achtjährigen Kind sagen, dass er das tun solle (da ja erlaubt)? Nein.

„Aber: Würde ich einem achtjährigen Kind sagen, dass er das tun solle (da ja erlaubt)? Nein.“

Würdest du einem achtjährigen Kind den Toten Winkel und die vielen anderen neuralgischen Punkte erklären wollen?

Würdest du (oder jeder andere Mitverkehrsteilnehmer) Kinder gefährden, die du sehen kannst?

@Grossmutter: Leider weiß ich gerade nicht, wieso ich nicht auf Deinen Kommentar vom 23.03.2016 antworten kann. Stattdessen muss ich jetzt hier antworten.

Es ist ungleich viel einfacher, Kindern zu erklären, dass sie überall, wo KFZ kreuzen können (Einfahrten, Einmündungen), erst links und rechts gucken sollen, als:

* Schulterblick

* Linksabbiegen in zwei Phasen

* Spurwechsel im Strom von KFZ

* 1m Abstand nach rechts zu parkenden KFZ halten

Insbesondere das letzte ist toll. Was glaubst Du, was passiert, wenn ein Kind in der Mitte der Spur (best practice) vor einem LKW fährt und angehupt wird. Denkst Du, das wäre eine schöne Situation? Übrigens nicht nur für Kinder. Im Prinzip gilt das für viele Menschen. Die haben keinen Lust auf Kampf auf der Straße. Selbst wenn sie wüssten, dass es auf schlechten Radwegen weitaus risikoreicher zu fahren ist, werden die meisten das in Kauf nehmen.

Der Autor zieht sich aus den Untersuchungen die Teile, die ihm gefallen, andere Fallen unter den Tisch. Mal am Beispiel der Studie „Unfallrisiko und Regelakzeptanz von Fahrradfahrern“ betrachtet: Sie hätte weder Radwege noch Radfahrstreifen als eindeutig sicherer ermittelt. Jedoch sei bei beiden entscheidend, dass sie nach den aktuellen Regelwerken angelegt werden. Soweit richtig. Nun hat aber die Studie von Anfang an die Knotenpunkte außen vor gelassen, von denen man weiß, dass sie im Zuge von Radwegen besonders gefährlich sind. Hätte man also Radwegabschnitte inklusive Knoten mit Radfahrstreifenabschnitten inklusive Knoten verglichen (was eine normale Radfahrt von A nach B realistischer wiedergegeben hätte), wäre die Untersuchung eindeutig zu Gunsten der Radfahrstreifen ausgefallen.

Dann tut der Autor so, als seien in Deutschland seit 1997 massenhaft tollste Radfahrstreifen mit Regel- oder Luxusbreiten angelegt worden. Da habe ich aber andere Daten …

Der Autor kommt selbst auf den Gedanken, dass Radwege oft unzureichen breit sind, offenbar nicht vernünftig instand gehalten werden … Er zieht daraus den Schluss, man müsse sie breiter bauen und besser instand halten. Das ist offenbar nach dem Motto: „Hat zwar noch nie funktioniert, wird aber sicher besser, wenn wir mehr davon machen“. Nein, wenn etwas nicht funktioniert – aus welchen Gründen auch immer -, dann muss man es anders machen. Nämlich so, dass die erkannten Probleme nicht erneut eingebaut werden.

Ja, wir wollen sicheren Radverkehr. Der Radfahrstreifen löst nicht jedes Problem, der Radweg aber schon gar nicht.

Hätten die nur gewusst, dass sie nur Dich fragen müssen um ein Ergebnis zu bekommen. Knotenpunkte waren offensichtlich nicht in der Fragestellung. Deshalb wird vereinfacht und eben nicht die Gesamtsituation betrachtet. Wobei letzteres praktisch auch nicht wirklich zu erfassen ist, weil es zuviele unkontrollierbare äußere Einflüsse gibt.

In dem Teil von Deutschland von 1997, den ich kenne, gab es wesentlich weniger auch nur entfernt zumutbare Radinfrastruktur. Und wenn ich heute so rumkomme fällt mir durchaus auch häufig mal was neu gebautes auf, dass es 1997 mit Sicherheit so nicht gegeben hätte. Das hängt aber sicher stark an der Region. Luxusbreite Radwege kommen nicht so häufig vor. Aber mal ehrlich, für Leute die aus Prinzip dagegen sind, ist doch die Breite auch unerheblich, oder?

Im Übrigen, auf die eine oder andere Form der Separation läuft es hinaus: Separation der Verkehrsarten, oder Separation der (auch potentiellen) Radfahrer, weil ein Teil auf der Strecke bleibt, sich eben nicht in den Kraftverkehr mischen mag oder kann.

Mich wundern die abweisenden Reaktionen hier.

Als Holländer habe ich eine ganz pragmatische Sichtweise auf die Radinfrastruktur: In Holland funktioniert sie hervorragend und stellt für mich deswegen ein „best practice“ dar. Dafür brauche ICH keine Zahlen.

Die separate Radinfrastruktur in den Niederlanden hat nichts zu tun mit „dem Autoverkehr nachgeben“. Im Gegenteil: Die Radwege brauchen Platz, der dem Kfz-Verkehr abgezogen wird. Die Ampelkreuzungen kennen ausnahmslos eigene Ampeln und Grünphasen für den Radverkehr. Die Kreisverkehre mit umlaufenden Radweg sind so gestaltet, dass der Kfz-Verkehr sowohl beim Rein- als auch beim Rausfahren dem Radverkehr Vorfahrt gewähren muss.

All diese Maßnahmen machen das Radfahren in NL sicherer und angenehmer. Es gibt deshalb auch keine Diskussion über Radwegebenutzungspflicht. Die Frage stellt sich einfach nicht.

Weitere Vorteile von separaten Radwegen: Kein Warten hinter stinkenden Autoschlangen vor Ampeln, weil man ungestört vorbei fahren kann; Flüssiges Rechtsabbiegen an Kreuzungen, ohne vor unsinnige Auto-Ampeln warten zu müssen; klare Führung des Radverkehrs zum Linksabbiegen, oftmals mit eigens dafür optimierte Ampelschaltungen.

Durch die separate Infrastruktur trauen sich Bevölkerungsgruppen aufs Rad, die das bei uns nicht tun. In Deutschland sieht man kaum Kinder, Jugendliche und Ältere in den Städten Rad fahren. In Holland ganz normal. In Deutschland sind hauptsächlich die männlichen „Furchtlosen“ (10% der Bevölkerung) im Stadtgetümmel auf dem Rad unterwegs. Damit schafft man aber keine Mobilitätswende. Dafür ist eine breite Masse erfoderlich. Die Masse erzeugt automatisch mehr Sicherheit (safety by numbers). Und ja, das kostet eine Stange Geld und viel politische Überzeugungsarbeit.

Natürlich darf jeder der Meinung sein, dass wir keine separate Radwege in Deutschland brauchen, aber aus meiner Sicht ist das die einzige Alternative zu den halbherzigen Lösungen, die wir aktuell überall vorfinden und die nicht zu einer wesentlichen Erhöhung des Radverkehrsanteils führen.

Danke für diesen Beitrag. Wer einmal die Infrastruktur in Holland gesehen und genutzt hat fragt sich, was diese ganze Diskussion soll. Wenn man wirklich mehr Radverkehr möchte und das mehr Menschen, gerade Frauen, Kinder und Älter, Radfahren, sollte man die Diskussion einstellen und endlich daran arbeiten, die sehr guten Lösungen aus Holland in Deutschland umzusetzen. Ich selber gehöre zu den 10% Furchtlosen aber ich würde auch gern mit Freunden, meiner Tochter oder meiner Frau entspannt neben einander fahren, so wie ich es in Holland erlebt habe und nicht ständig den Kampf mit verrücken Autofahrern führen zu müssen.

Dass pro Weg das Risiko für einen tödlichen Unfall in NL höher ist als in D, und dass auch in den Niederlanden der Autoverkehr beständig ansteigt ist aber m.E. durchaus erwähnenswert.

„Mich wundern die abweisenden Reaktionen hier.

Als Holländer habe ich eine ganz pragmatische Sichtweise auf die Radinfrastruktur: In Holland funktioniert sie hervorragend und stellt für mich deswegen ein „best practice“ dar. Dafür brauche ICH keine Zahlen.“

Du hast gut reden. Als Holländer musst du auch keine Autos verkaufen. ;-)

ist zwar schon länger her,aber darauf trotzdem ne Antwort:

(Zitat)“Die Ampelkreuzungen kennen ausnahmslos eigene Ampeln und Grünphasen für den Radverkehr.“

Bei uns gibts auch eigene Ampeln für Fahrräder, nur haben die oft gleiche Grünphasen mit Fahrbahn und/oder Fußgängern. Dummerweise ist nun noch eine Richtlinie in Kraft getreten, die „alte“ separate Fahrradampeln mit rot/grün-Signalisierung verbietet und fordert, dass neue Ampeln (Rot-Gelb-Grün) vor dem Überweg installiert werden. Auch diese neuen Ampeln kommen in Sachen separate Grünphase oder Sicherheitsgewinn nicht immer den Anforderungen nach.

Da diese neuen Ampeln teilweise an alte Radwege gebaut wurden, wurden teilweise auf so schon schmalen Wegen nochmal Spuren gemalt, die die Mindestbreite der Radwege unterschreiten und zum eigentlich unzulässigen Rechtsüberholen zwingen.

An einigen Kreuzungen ist es so, dass die neue Querspur der Radfahrer von links direkt entlang der Haltelinie der anderen Radfahrer geführt wird, damit sind gegenseitige Behinderungen vorprogrammiert.

(Zitat)“Die Kreisverkehre mit umlaufenden Radweg sind so gestaltet, dass der Kfz-Verkehr sowohl beim Rein- als auch beim Rausfahren dem Radverkehr Vorfahrt gewähren muss.“

An Kreiseln und Kreuzungen/Einmündungen mit begleitenden Radwegen bekommen Radfahrer hier trotz Fahrtverlauf auf der Vorfahrtstraße ein kleines Zeichen 205 vor die Nase gesetzt, dass hier dem Kraftverkehr auf der Fahrbahn Vorrang zu gewähren ist. Verwirrend ist das dann insbesondere dann, weil ja der Kraftverkehr der untergeordneten Straßen ebenfalls ein Zeichen 205 hat.

Von langen Wartezeiten an so genannten Bettelampeln, Grünphasen mit 3 Sekunden Grünlicht und Ampeln hinter Mittelinseln von mehrspurigen Straßen, die eher grün und rot werden als die vorderen Ampeln in der Mittelinsel rede ich besser nicht ausführlich. Man braucht hier jedenfalls gute Nerven um nicht auszurasten, wenn man nach 10 Metern wieder vor einer roten Ampel steht.

Wow! Gerade ein paar Tage wieder zu Hause, und schon wird der Blog weitergeführt. Daumen hoch!

Ein paar Anmerkungen zum Artikel möchte ich beisteuern:

in den Niederlanden ist also das Sicherheitslevel wegen der guten benutzungspflichtigen Radwege viel höher. Und gerade auch die Schwächeren werden mit der ‚Geschützten Infrastruktur‘ ‚geschützt‘.

Wenn ich aber mal nachschaue, dann finde ich für 2014 in den NL 184 getötete RadfahrerInnen mit einem sehr hohen Anteil von besonders gut ‚geschützten‘ Senioren.

Bezogen auf die Anzahl der mit dem Rad zurückgelegten Wege (also den unterschiedlichen Wege-modal-split eingerechnet) ist das ein höheres Risiko als in Deutschland! Hmmm.

Sehr seltsam.

Das müsste doch dann eigentlich ganz anders aussehen: in den NL ist doch alles so sicher mit den separierten Wegen und dem zusätzlich viel besseren Kreuzungsdesign? Zusätzlich ’safety by numbers‘. Warum ist dann pro mit dem Rad gefahrenem Weg ein höheres Todesrisiko gegeben???

Bezogen auf die KM-Leistung (Tote je gefahrenem KM) sieht es in NL besser aus als in D, was allerdings m.E. (subjektiver Eindruck) darauf zurückgeht, dass gerade an hochfrequentierten Strecken, auf denen viele KM zurückgelegte werden (Radschnellwege, etc.) planfrei konstruiert wird oder zumindest die Anzahl der Kreuzungen/Einmündungen/Knotenpunkte gering gehalten wird. Kreuzungsfreier Längsverkehr auf 4-Meter-Radwegen mit Top Oberfläche (ohne Fussgänger) ist in der Tat sehr sicher (kostet aber auch im Mittel ca. 1,2-1,5 Mio. EUR pro Kilometer).

Das Ganze scheint mir ein sehr wacklig konstruiertes Kartenhaus zu sein.

Hauptsache noch mehr Radwege, und Hauptsache freie Fahrt für Autos auf der von Radfahrern gesäuberten Fahrbahn.

Denn das kommt ja dann in aller Regel als nächstes: ‚die Aufhebung der Benutzungpflicht verhindert, dass bessere Radwege nach Niederländischem Vorbild gebaut werden‘ oder so, , etc, etc, etc.

Unterstellung?

Typischerweise lehnt der Gastautor an anderer Stelle das Konzept der dualen Infrastruktur rundheraus ab und will tatsächlich wieder die allgemeine Benutzungspflicht einführen mit der Folge, dass an allen Auto-relevanten Strecken die Kapazität des MIV maximal ausgeschöpft wird:

„Die freie Wahl der Wege für Radfahrer führt zu massiver Unsicherheit bei den Radfahrern selber, bei Fußgängern und vor allem bei Autofahrern.“

http://www.zukunft-mobilitaet.net/79077/verkehrssicherheit/radverkehrsfoerderung-bedeutung-von-radwegen-und-radfahrstreifen-subjektives-sicherheitsgefuehl-verkehrssicherheit/

Auch in diesem Artikel wieder:

„Will man aber mehr Menschen für das Rad begeistern, kommt man um bauliche Separation nicht herum. Subjektive Sicherheit ist keine Modeerscheinung sondern der passende Schlüssel zu mehr Radverkehr und damit zu mehr Verkehrsfluss in den mobilitätshungrigen Städten des 21. Jahrhunderts. “

Darum gehts also? noch mehr Verkehrsfluss?

Nein Danke!

Dann lieber ganz altmodisch ‚autofeindlich‘, was ja scheinbar wieder ‚out‘ ist: mehr Mobilität mit weniger Verkehr, mit mehr Raumwderstand für den MIV, etc. ‚Push and Pull‘ incl. starker Repressionen gegen den MIV werden gebraucht, statt noch „mehr Verkehrsfluss“.

Aber stattdessen zurück in die 80er: überall miese benutzungspflichtige Wegelchen (oder nach neuem Duktus: überall Versuchen von gaaaanz tollen niederländischen Edel-Radwegen zu trotzdem gaaaanz günstigen Erstellungkosten), und de facto noch ein paar Jahrzehnte obendrauf, in denen den Radfahrenden mal wieder der „Bessere“ Radweg versprochen wird. Jetzt aber ganz bestimmt, und ganz sicher für die Senioren, etc, etc., während der Autoverkehr auf der schönen Fahrbahn nebenan unverdrossen anwächst, wie er das in den Niederlanden übrigens ebenfalls – allen anderslautenden Gerüchten zum Trotz – tut.

Das ist ziemlich genau das, was auch bei AGFS als „Nahmobilität 2.0“ verbraten wird: Radfahren ist dann was für die Kurzstrecke als alternativer Fuss-Ersatzverkehr, der innerhalb des Umweltverbundes in Konkurrenz zu Fuss und ÖPNV tritt, während für alle Entfernungen oberhalb des zusammengeschrumpften Rad-Radius von 1-4 KM das „ernsthafte“ Verkehrsmittel Auto weiter benutzt und vorgehalten werden muss.

Gleichberechtigung der Verkehrsmittel ist da sogar als Ziel genannt.

Die meisten ‚Fahrradstädte‘ mit benutzungspflichtigen separierten Radwegen haben gleichzeitig viel Autoverkehr und oft eine hohe Verkehrsleistung des MIV, wenn die Auswärtigen-Verkehre mit eingerechnet werden. Die Radfahrer machen da tatsächlich Platz für mehr Autos, weswegen zu den (wenigen) Verkehrsunfalltoten die bereits hohe Zahl der Abgastoten noch weiter nach oben getrieben wird. Wen trifft es? Die eigentlich schützenswerten Alten, Kranken und Schwachen.

Na toll.

Fahrradhautpstadt-Münster ist ein gutes Beispiel für radkial ansteigende Autoverkehre bei 100% benutzungpflichtiger separierter Radinfrastruktur.

Traurig, dass sowas auch vom VCD kommt. Da scheint wohl auch de facto trotz zig-tausender Abgastoten und steigener Meeresspiegel immer mehr das AUTO als „gleichberechtigtes“ Verkehrsmittel promotet zu werden?

Ich habe nichts gegen gute Radwege, und obschon ich oft auf der Fahrbahn fahre, zähle ich mich nicht zum neuen „Feindbild NR.1“ dem berüchtigten Lager der dogmatischen „VC“, welche es angeblich geben soll, und welche angeblich unsere Kinder auf die 8-spurige Hauptverkehrsstrasse in der Rush-hour hetzen wollen, alle Radwege sofort abreissen wollen, etc.,

aber ich habe langsam genug von PR-Kampagnen, die den Radverkehr mit immer mehr Fahrbahnverboten eindampfen wollen und für alle Strecken oberhalb von „Nahverkehr 2.0-Entfernung“ Autovorhaltung und Autonutzung de facto noch stärker etablieren wollen. Denn genau das kommt dabei letztlich heraus, weil der noch stärker verlangsamte Radverkehr auf Strecken oberhalb der „Nahmobilität“ aus den Reisezeitbudgets fällt. Wer viel Glück hat erwischt dann noch eine Strecke, auf der zur gewünschten Hin-/ Rückzeit der ÖPNV zur Verfügung steht, was aber immer seltener der Fall ist.

Also doch wieder zurück ins Auto?

Das Rad nur für Tourismus, Sport und die städtischen Kurzstrecken, um den Stau zu vermindern und für die längeren Autostrecken genug freie Fahrbahn-Kapazitäten vorzuhalten und sich über „mehr Verkehrsfluss“ freuen?

Mir ist kaum ein Land bekannt, in dem es sich so gut und zügig Autofahren lässt wie in den NL. Kein Wunder, dass der Autoverkehr dort immer mehr ansteigt. Wo es doch mal zum Stau kommt sorgen separierte Radschnellwege dann wieder für guten ‚Verkehrsfluss‘.

Die werden dort gebaut, wo Autostau ist, nicht dort, wo am ehesten der Autoverkehr zurückzudrängen wäre.

Wieso soll eine Verkehrspolitik, die nachweislich zu einer Steigerung des MIV führt ein leuchtendes Vorbild für uns sein?

Warum nicht Wien? Oslo? Selbst London (nicht gerade eine Fahrrad-Vorzeigestadt) konnte mit City-Maut den MIV in kurzer Zeit um 30% reduzieren.

Wenn der Autoverkehr auf Planeten- und Menschenverträgliche 5%-10% von heute geschrumpft ist, dann braucht es diese ganze Radwege ohnehin nicht mehr, sondern es gibt wieder eine friedliche Koexistenz innerhalb des Umweltverbundes (Knoflacher und Co.). Wien ist da auf einem weit besseren Weg als Amsterdam, und berücksichtigt auch die Belange Älterer besser, da dort im Ggs. zu Amsterdam ein entspannter Fussverkehr mit gutem ÖPNV erhalten/wiederhergestellt wurde. Die Autonutzung geht dort in den nächsten Jahren realistisch auf ca. 20% (Einwohner-Wege-ModalSpit) zurück. Davon kann das Radwege-Benutzungspflicht-Amsterdam nur träumen, auch wenn die NL-Agenturen gern 22% modal-split-Autoverkehr für Amsterdam publizieren (da wird dann erst im Kleingedruckten klar, dass ‚kreativ‘ der Fussverkehr rausgenommen wurde und nur der ‚Fahrverkehr‘ zugrunde gelegt ist. Ein Schelm, wer böses dabei denkt …). Ja, Wien benutzt dazu auch Radwege. Warum nicht, wenn es im Gesamtsystem hilft den Autoverkehr zu beschneiden.

Zu BAST 184: wer darüber schreibt sollte schon erwähnen, dass bei den dortigen Zahlen die größeren Knotenpunkte bei der Betrachtung der Radwege ausgeklammert worden sind (!), wobei das zugegebenermassen dort sehr schlecht ersichtlich ist.

Wer zu ‚best-practice‘ Kopenhagen schreibt sollte m.E. erwähnen, dass die Radwege dort zu einem recht langsamen Radverkehr geführt haben. Der geplante Mittelstreckenverkehr mit seinen separierten Radwegen läuft soviel ich hörte schlecht an (habe leider keine Zahlen).

Immerhin scheint das Problem erkannt worden zu sein, und es wurde beschlossen eine immerin 1%-ige Beschleunigung des verlangsamten Radverkehrs pro Jahr zu erreichen.

Für eine Verkehrswende sind viele Veränderungen notwendig. Eine dumme dogmatische Wiedereinführung des Fahrbahnverbots für Radfahrende – wie hier nahegelegt – gehört m.E. nicht dazu, ebensowenig, wie eine ausschliessliche Fahrbahnführung ohne alternative Führung (Erlebnisse des Blogbetreibers in Australien). Radfahrende sind halt keine homogene Gruppe! Für die Einen sind Radwege ein Grund wieder das Auto zu nehmen, für die Anderen ist es die Abwesenheit von Radwegen. Die in Artikel aufgeworfene Frage nach dem Nutzen von Fahrbahnmalereien (Schutz-Rad-Streifen) gilt es im Blick zu behalten. Da sind die Pilot-Untersuchungsstrecken der BAST m.E. tatsächlich unzureichend gewählt.

Der hier vorgeschlagene Roll-back in die 80er allerdings nutzt nur dem Autoverkehr.

@ Hannes

eine ernstgemeinte Frage: bist Du ein weiterer Nickname von Günther/Strizzi/Kleinelch? Dein aggressiver und abwertender Grundton gegenüber Mit-Kommentatoren lässt mich dies vermuten.

Warum nicht etwas freundlicher und entspannter?

„@ Hannes

eine ernstgemeinte Frage: bist Du ein weiterer Nickname von Günther/Strizzi/Kleinelch? Dein aggressiver und abwertender Grundton gegenüber Mit-Kommentatoren lässt mich dies vermuten.

Warum nicht etwas freundlicher und entspannter?“

@Alfons Krückmann

eine ernstgemeinte Frage: Bist du ein weiterer aka bzw Ghostwriter von Siegfried Brockmann, UDV?

Du bist ähnlich rührig und militant gegen die Herausforderung der Kfz-Lobby durch das holländische Beispiel incl der geschützten Radinfra unterwegs.

Du argumentierst ähnlich aggressiv und gleichzeitg die Argumente bis zur Komik verdrehend wie der Schreiber von Brockmanns Blog z.B. in seiner Suada gegen Tempo 30:

„Die Radfahrer, deren Lobby das gerade am stärksten fordert, würden übrigens vergleichsweise am Wenigsten profitieren….

Ich erwarte daher, dass die Missachtung, die schon heute in 30-Bereichen verbreitet ist, nicht nur der Menge nach, sondern auch der Höhe nach dann eher zunimmt.

Erreicht hätten wir also nicht mehr Sicherheit, sondern mehr Unsicherheit….“

http://verkehrssicherheit.org/de/blog/tempo-30-staedte

(Der Kfz-Versicherungsverkäufer Brocki, sein Herz schlägt für den Radverkehr, warnt die Radfahrer mal nicht vor den bösen Niederländern, sondern vor den fiesen Tücken eines flächendeckenden Tempo 30.)

@Vorstadt-Strizzi

Was willst du mitteilen?

Hier mal ein paar Fakten zu den vielen Unfalltoten Radfahrern in den Niederlanden, die sie sicherlich auch kennen, aber geflissentlich verschweigen:

– Nur 10% der Fahrrad-Unfälle in NL sind mit PKW-Beteiligung (In Berlin sind es – trotz der vielen Radspuren ? – aber um die 80%)

– Der Fahrradfahrer-Anteil im Schul- und Berufsverkehr ist in NL mehr als viermal so hoch (Im Freizeitverkehr entstehen naturgemäß weniger schwere Unfälle)

– In NL gibt es sehr viele (illegale) Scooter-Fahrer, die zum großen Teil mit bis zu 50km/h auf den Radwegen unterwegs sind (Die Niederländer denken wegen der hohen Unfallzahlen seit längerem über ein Verbot nach)

Natürlich entstehen dort wo mehr mit dem Rad gefahren wird, mehr – leider auch schwere – Unfälle. Die Separation ist aber garantiert nicht das Problem, sondern die Tatsache, dass man in den Niederlanden mit dem Ausbau physisch getrennter Radwege wegen des unglaublichen Fahrradbooms gar nicht mehr hinterher kommt und zunehmend mehr Fietser, aber auch Bromfiester und Snorfietser um den begrenzten Verkehrsraum konkurrieren. Gerade die vielen Rollerfahrer, die relativ gefahrlos auch auf der Straße fahren könnten, zeigen aber sehr eindrucksvoll, dass die Radwege ein besseres Angebot für Zweiradfahrer darstellen hinsichtlich Sicherheit UND Geschwindigkeit!

Das Dilemma:

Sehr viele gefährliche Situationen entstehen also gerade durch die positiven Nutzungs-Effekte der Separation AUF dem Radweg durch Radfahrer bzw. Alleinunfälle durch die insgesamt höheren Geschwindigkeiten, die durch konsequente Separation möglich sind. Wer sich ein bisschen mit Unfallforschung in diesem Bereich beschäftigt hat, weiß, dass Zusammenstöße zwischen Radfahrenden in vielen Fällen mit schweren und schwersten Verletzungen enden.

FAZIT: Wer mit Fatalities gegen niederländische Radinfra polemisiert und die obigen Fakten verschweigt, kennt entweder die niederländischen Verhältnisse nicht besonders gut oder muss sich ernsthaft fragen lassen, ob ihm an einer objektiven Beurteilung sicherer Radinfra gelegen ist.

Aha,

und wieso genau ist jetzt ein tödlicher Rad-Rad Unfall weniger schlimm als ein tödlicher Rad-Kfz Unfall?

Tot ist Tot!

Oder sollen sich die NL-Toten jetzt ganz fahrradfreundlich freuen, dass sie nicht vom Auto totgefahren wurden, sondern von einem anderen Fahrrad?

Was die Tatsache angeht, dass in NL mehr Wege mit dem Rad gefahren werden als in D: das habe ich oben ja schon rausgerechnet.

„Aha, und wieso genau ist jetzt ein tödlicher Rad-Rad Unfall weniger schlimm als ein tödlicher Rad-Kfz Unfall? Tot ist Tot!“

Oh si tacuisses, philosophus mansisses möchte man dem Herrn Krückmann ja gerne zurufen, aber wahrscheinlich würde er auch das in gewohnter Art und Weise missverstehen.

Mit dieser äußerst befremdlichen Aussage könnte die Automobillobby gut und gerne Werbung machen für Ihr seit zwanzig Jahren höchst erfolgreiches Konzept des Radverkehrsverhinderung durch Mischverkehr und VC, aus der Feder eines angeblichen „Radaktivisten“ wirkt diese Feststellung aber reichlich Pietätreduziert.

Warum? Um genau dieses Problem, dreht sich der obige Beitrag von der ersten bis zur letzten Zeile und die ganz große Mehrzahl der Kommentare darunter:

Nicht die Radwege (Schutz- oder Radstreifen) sind das Problem, sondern „NICHT STANDARDKONFORME RADVERKEHRSANLAGEN“ bzw. solche, die dem Verkehrsgeschehen nicht (mehr) gewachsen sind.

In NL ist Letzteres durch den Boom, den sie ausgelöst haben der Fall, während in Deutschland es veraltete Radwege sind, die zudem miserabel gewartet werden.

Wer „es schafft“ diesen zentralen Unterschied zu übersehen und beides unbeirrt von Fakten gegenüberstellt, wird zurecht in der Debatte um zukunftsfähige urbane Mobilität nicht besonders ernst genommen!

„Was die Tatsache angeht, dass in NL mehr Wege mit dem Rad gefahren werden als in D: das habe ich oben ja schon rausgerechnet.“.

Ich werde mich hüten, eine der wenigen richtigen Annahmen des kommentierten Posts zu kritisieren!

aber nochmal: nicht nur die Anzahl der Wege ist höher, sondern vor allem der verkehrliche Kontext in dem sie stattfinden:

„Der Fahrradfahrer-Anteil im Schul- und Berufsverkehr ist in NL mehr als viermal so hoch (Im Freizeitverkehr entstehen naturgemäß weniger schwere Unfälle)“

In den Niederlanden sprechen also weder die absoluten noch die relativen Unfallzahlen für die Gefährlichkeit von separierten Radwegen oder deren Kreuzungen (wenn man sich die Zahlen genau anschaut)!

Schöner Artikel.

Obwohl die BASt natürlich schon dadurch verbrannt ist, dass sie der Kfz-Lobbyhöhle BMV angehört (das orwellsche I für „Innovation“, das man neuerdings immer mitbeten muss,geschenkt).

Es gibt schwere handwerkliche Fehler in dieser BASt Studie. Auf einige hat der Autor oben zu Recht hingewiesen.

Auffällig ist auch, dass Studien deutscher Provenienz den Zusammenhang zwischen Radverkehrsanteilen und Unfallhäufigkeit meiden wie der Teufel das Weihwasser.

Die UDV hat das einmal versucht, bei Unfällen Abbiegende Kfz vs geradeausfahrende Radfahrer. Man musste dort feststellen, dass in Münster mit seinen vielen Radwegen die Radfahrer mehr als doppelt so sicher vor Abbiegeunfällen sind als in den 3 Vergleichsstädten. Obendrein war in Münster die durchschnittliche Unfallkostenrate am weitaus geringsten.

Für diese hoch signifikanten Ergebnisse musste man allerdings die Studie selbst lesen. In der Präsentation kein Wort davon.

Ich bin mittlerweile zu der Ansicht gelangt, dass der Vergleich von Unfallzahlen nur wenig aussagekräftig ist.

Unfallzahlen sind ein Parameter unter vielen, die Sicherheit beschreiben. Für sich genommen taugen sie zu nichts. Sie gar mit der viel beschworenen „objektiven Sicherheit“ gleichzusetzen, wie es in einigen Radlerkreisen üblich ist, das ist mathematisch-statistisch völlig unhaltbar.

Ein Gedankenexperiment:

Man stelle sich Folgendes vor: Nach den sog. „Sylvesterereignissen“ passiert nichts weiter, als dass Frauen bei den nächsten dieser Großevents zunehmend zu Hause bleiben. Es kommt dadurch zu wenigeren sexuell konnotierten Übergriffen und die Zahl der Anzeigen sinkt. Die an der nun sinkenden Zahl der eingegangenen Anzeigen abgelesene „objektive Sicherheit“ wäre dann gestiegen.

Das wäre natürlich völliger Humbug. Selbst bei gleichbleibender Brutto-Besucherzahl muss man die sich ändernde Zusammensetzung der Grundgesamtheit mit einbeziehen.

Die Unterscheidung zwischen absoluten Zahlen (hier: die Anzahl der eingegangenen Anzeigen)und relativen Zahlen (hier: Anzahl der eingegangenen Anzeigen geteilt durch die Anzahl der Frauen. Und nicht: Anzahl der Anzeigen geteilt durch Anzahl der Besucher) macht Statistik überhaupt erst aus.

Die ganz unterschiedliche Unfalldisposition von Männern und Frauen sowie von den unterschiedlichen Alterskohorten (Unfallschwerpunkte: unter 16J und über 65J) macht einen statistischen Vergleich allein über die Anzahl der Unfälle, Zahl der Toten/Mill km etc unmöglich.

Allenfalls grobe Näherungen sind so möglich.

Ganz erstaunlich ist z.B., dass die Niederlande das für Radler mit Abstand sicherste Land der Welt sind. Um diese Tatsache richtig einzuordnen, muss man in Rechnung stellen, dass die unfallträchtigsten Alterskohorten, nämlich die ganz Jungen sowie die sehr Alten, in keinem anderen Land so stark im Radverkehr vertreten sind und damit auch die Unfallstatistik so stark belasten wie nirgends anders.

Zurück zum Problem der Darstellung und damit der Vergleichbarkeit von Sicherheit im Radverkehr.

Ich schlage ein Verfahren vor, das bereits in der Ökologie mit gutem Erfolg angewandt wird.

Sicherheit, d.h. die Stabilität die Gefährdung von Ökosystemen (Flussläufe, best. Wälder, etc pp) wird anhand des Vorkommens von „Zeigerarten“ überwacht. Diese Zeigerarten werden deshalb auch Indikatoren genannt.

Bei diesen Indikatoren handelt es sich um für das jeweilige System typische, jedoch ökologisch wenig potente Arten. Bei Belastungen werden sie schnell weniger bzw ziehen sich ganz zurück.

Für den Radverkehr typische und gleichzeitig wenig risikotolerante „Indikatoren“ sind Kinder, Senioren und Frauen, etwa in dieser Reihenfolge.

Ich bin der Überzeugung, dass der prozentuale Anteil dieser „Indikatoren“ am jeweils einzuschätzenden oder zu vergleichenden Radverkehr bzw Radverkehrsführungen wesentlich genauere, fundiertere und aussagekräftigere sicherheitsmässige Einschätzungen zulässt als der Vergleich von Unfallzahlen völlig unterschiedlicher Radfahrerkollektive.

Die Überlegungen enthalten eine, neben anderen, besonders gravierende Fehlannahme und zwar wird unterstellt, daß es einen Zusammenhang zwischen der KFZ-Verkehrsstärke zur Radverkehrsunfalldichte gäbe. Für diese Annahme gibt es aber keinen Grund. Das steht sogar in BASt V 184 explizit so drin. „Bei keinem der Anlagentypen besteht ein belastbarer Zusammenhang zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte des Radverkehrs.“ Ganz im Gegenteil, es finden sich Hinweise darauf, daß Hochbordradwege auch bei einer DTV von 50.000 KFZ keinen Sicherheitsvorteil gegenüber Mischverkehrs bieten und das bereits eine geringe Anzahl Radfahrer auf der Fahrbahn das Unfallrisiko aller Verkehrsteilnehmer senken. Die entsprechende ERA-Grafik ist in Bezug auf die KFZ-Verkehrsbelastung nämlich frei erfunden. Was mir auch noch sehr negativ aufgefallen ist, wäre der Glaube daran, daß man Radwege nur sicher genug gestalten müsse. Mir ist in 40 Jahren in denen ich das Fahrrad als Verkehrsmittel benutze nicht ein einziger Radweg untergekommen, der den einschlägigen Vorschriften oder gar Empfehlungen entsprochen hätte.

Und selbst neu angelegte Radverkehrsanlagen warten mit gravierenden Sicherheitsmängeln auf, sind meist

mindestmaßig und die Oberflächen sind häufig schon im Neuzustand minderwertiger Qualität. Als Radfahrer sollte man das eigentlich wissen. Und von diesen Wegelchen sollen jetzt Radfahrer noch mehr bekommen?

Nein Danke! Die Autofahrer hierzustadt sind schon viel weiter als die Radfahrer, die kommen nämlich mit mir auf der Fahrbahn in der überwältigenden Mehrheit recht gut zurecht.

Hallo Markus Luft,

„Bei keinem der Anlagentypen besteht ein belastbarer Zusammenhang zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte des Radverkehrs.“

Genau diese Formulierung bedeutet eben nicht, dass der Kfz-Verkehr keinen Einfluss hat auf die Unfalldichte AN und AUF Radverkehrsanlagen! Sie sagt viel mehr aus, dass es keinen wesentlichen Unterschied gibt, zwischen der Unfallgefahr der unterschiedlichen Radwegetypen in Bezug auf die Kfz-Verkehrsstärke – Das ist ein ganz bedeutender Unterschied, der zu ihrem Missverständnis führt.

Praktisch heißt das, dass man im Grunde genommen jeden Radanlagentyp an jede Straße bauen kann – die Unfallhäufigkeit unterscheidet sich (bei den untersuchten Anlagen) kaum. ABER: Natürlich entstehen trotzdem sehr viel mehr Konflikte an stärker belasteten Strecken – völlig unabhängig vom Radwegetyp.

Die in der Grafik dargestellte Anordnung von Radwegen an stark frequentierten Straßen, führt nun dazu, dass die Unfalldichte-Werte sich stark zuungunsten von Radwegen auswirken.

Entschuldigung, aber das ist doch kompletter Unsinn.

Zitat aus der Studie:

„Bei keinem der Anlagentypen besteht ein belastbarer Zusammenhang zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte des Radverkehrs. Auch bei den Straßen mit Schutzstreifen, die insbesondere auch von Lkw oder Bussen mitgenutzt werden können, konnte zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte kein belastbarer Zusammenhang nachgewiesen werden.“

Was daran ist so schwer verständlich?

Später wird es dann noch deutlicher:

„Die Mehrzahl der mit bis zu 1 U/(1.000 m * a)

kaum unfallbelasteten Straßen mit Radfahrstreifen

weist Verkehrsstärken zwischen 18 und

38.000 Kfz/Tag auf. Die Kfz-Verkehrsstärke des

am stärksten unfallbelasteten Abschnittes liegt

mit etwa 14.000 Kfz/Tag dagegen unterhalb des

in der VwV-StVO genannten Grenzwertes.“

und für die, die es immer noch nicht verstehen wollen:

„die fehlenden Zusammenhänge zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte lassen prägende Einflüsse baulich-betrieblicher Einzelmerkmale oder von situativen Fehlverhaltensweisen auf das Unfallgeschehen erwarten.“

Aber ich ahne es schon: ähnlich wie bei Strizzis kreativen Deutungen der UDV-Studie haben die Autoren bestimmt wieder ihre eigene Studie nicht verstanden, oder so ?

Lieber Herr Krückmann,

nein, es ist kein Unsinn, nur weil sie partout nicht zwischen Unfalldichte bezogen auf Radwegetyp und Unfalldichte bezogen auf Kfz-Verkehrsstärke ausreichend differenzieren. Beides sind völlig unterschiedliche paar Stiefel. NOCHMAL:

„Bei KEINEM DER ANLAGETYPEN besteht ein belastbarer Zusammenhang ZWISCHEN DER KFZ-VERKEHRSSTÄRKE UND DER UNFALLDICHTE DES RADVERKEHRS…“

Diese Aussage sagt nichts anderes aus, als dass alle Radwegetypen IN ETWA die gleiche Unfalldichte aufweisen, BEI GLEICHER Kfz-Verkehrsstärke. Das heißt, man kann annehmen, dass nicht mehr oder weniger Unfälle passieren an einer Straße mit einer Verkehrsbelastung x wenn man einen Schutzstreifen oder einen Radweg anlegt (Das heißt aber vor allem AUCH, dass Radwege in ihrer jetzigen Form schon nicht wesentlich unsicherer sind als Schutzstreifen bzw. Radfahrstreifen, trotz veralteter Bauweise und meist unzureichender Pflege!)

Dass nun an einer Straße mit einer höheren Kfz-Verkehrsbelastung y oder z die Anzahl der Konflikte gleichbleibt ist aber logisch nicht aus der oben zitierten Aussage erschließbar. Wie kommen Sie darauf?

Selbstverständlich steigt die Konfliktrate mit der Anzahl der Benutzer, sei es auf oder neben dem Radweg, das werden doch sogar Sie nicht ernsthaft bestreiten wollen. Für die Unfalldichte in Bezug auf die Radverkehrsstärken ist dieser Zusammenhang doch völlig unstrittig und in Bezug auf die problematischen Unfallzahlen der Radwegehauptstadt Münster ein gern genommenes Argument gegen Radwege aus Ihrer Schublade.

„Die Mehrzahl der mit bis zu 1 U/(1.000 m * a) kaum unfallbelasteten Straßen mit Radfahrstreifen weist Verkehrsstärken zwischen 18 und 38.000 Kfz/Tag auf. Die Kfz-Verkehrsstärke des am stärksten unfallbelasteten Abschnittes liegt mit etwa 14.000 Kfz/Tag dagegen unterhalb des in der VwV-StVO genannten Grenzwertes.“

Lesen Sie sich dazu doch bitte einfach noch einmal Punkt 4 durch! Im Beitrag geht es doch genau darum, dass man standardkonforme Äpfel nicht mit Birnen aus städteplanerischer Steinzeit vergleichen soll. Genau diese Aussage impliziert aber eine Vergleichbarkeit, die aufgrund der völlig unterschiedlichen Standards nicht gegeben ist.

„Dass nun an einer Straße mit einer höheren Kfz-Verkehrsbelastung y oder z die Anzahl der Konflikte gleichbleibt ist aber logisch nicht aus der oben zitierten Aussage erschließbar.“

„Safety in Numbers“ funktioniert auch bei KFZ. Schließlich wurde dieser Effekt auch dort zuerst entdeckt. Will sagen: wo viele Autos fahren, passen alle Leute (Rad- wie Autofahrer und auch Fußgänger) entsprechend auch besser auf. Die Unfallrate pro Fahrzeug ist für gewöhnlich gerade da und gerade dann am höchsten, wo und wenn eher wenig los ist. Der typische schwere Fahrradunfall passiert daher gerade auch im Mischverkehr auf wenig befahrenen Landstraßen oder auf verkehrsarmen Erschließungsstraßen. Schwere Unfälle auf Hauptstrecken gibt es erst, wenn Radwege ins Spiel kommen.

Entschuldigung, aber Sie scheinen grad nicht in der Lage zu sein eine recht einfache Passage aus der Studie zu verstehen. Ist ja nicht schlimm, aber dann plustern Sie sich doch nicht so auf.

Schon Ihr erster Replikversuch gegenüber der völlig korrekten Aussage von Markus Luft bringt das Kunststück fertig in drei Absätzen drei falsche Behauptungen aufzustellen.

Nochmal, und um mal etwas Grund dranzubringen:

Markus Luft schrieb – in Übereinstimmung mit den Studienergebnissen – dass laut Studie Keinen Zusammenhang zwischen Kfz-Stärke und Rad-Unfalldichte festgestellt werden konnte.

Das steht ja nunmal wörtlich in der Studie drin, ich habe Ihnen nochmal weitere Zitate rausgesucht, die die Aussage untermauern und präzisieren.

Sie widersprachen und behaupten stattdessen:

„Natürlich entstehen trotzdem sehr viel mehr Konflikte an stärker belasteten Strecken – völlig unabhängig vom Radwegetyp.“ Das mag ja ihr persönlicher Glauben sein, vielleicht ist es auch der schon von Einstein hinreichend eingeordnete „gesunde Menschenverstand“, in der Studie steht jedenfalls das genaue Gegenteil. Wörtlich.

Ihr nächster Versuch:“Diese Aussage sagt nichts anderes aus, als dass alle Radwegetypen IN ETWA die gleiche Unfalldichte aufweisen, BEI GLEICHER Kfz-Verkehrsstärke.“ lässt mich zweifeln, ob sie den Kommentar von Markus Luft wirklich GELESEN haben.

Selbstverständlich sagt die Aussage das aus, was sie aussagt, dass nämlich kein „belastbarer Zusammenhang zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte des Radverkehrs“ besteht.

Anschliessend werfen Sie jetzt noch Radverkehrsstärken ins Rennen, offensichtlich ohne im geringsten zu verstehen, dass das ein gänzlich anderes Thema ist. Es ging ausdrücklich um Kfz-Stärken.

Die Konversation macht mich langsam etwas ratlos.

Schlafen Sie mal drüber und lesen die entsprechenden Seiten der Studie noch mal ganz unverkrampft durch, dann dürfte sich die recht einfachen Zusammenhänge doch eigentlich erschliessen.

Ihre Idee:

„Diese Aussage sagt nichts anderes aus, als dass alle Radwegetypen IN ETWA die gleiche Unfalldichte aufweisen, BEI GLEICHER Kfz-Verkehrsstärke.“

Führt Sie auf die falsche Fährte. Die Aussage sagt aus, dass kein Zusammenhant zwischen Kfz-Verkehrsstärke und Unfalldichte des Radverkehrs besteht. Auf keiner der untersuchten Anlagetypen.

Kleiner Tipp:

wenn die Autoren schreiben, dass „Bei keinem der Anlagentypen (…) ein belastbarer Zusammenhang zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte des Radverkehrs (besteht)“, dann meinen sie tatsächlich, dass bei keinem der Anlagentypen ein belastbarer Zusammenhang zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte des Radverkehrs besteht.

Das haben die Autoren auch nicht erfunden, sondern das ergibt sich aus den Daten.

Ich kann es auch noch mal kürzer versuchen:

Äpfel sind in den allermeisten Fällen tatsächlich Äpfel, uch wenn es sich für Sie sehr exotisch anhören mag.

Herr Krückmann, mir wird es sicher nicht gelingen, aus dem Wirrwarr, den Sie hier zusammentexten eine stringente und nachvollziehbare Logik zu entfalten, aber um Ihr Gleichnis aufzunehmen: Manchmal sind Äpfel auch einfach nur …. Pferdeäpfel.

Das was wortwörtlich in der Studie zu lesen ist, ist eben leider nicht genau das was sie darunter verstehen, sondern ein Zusammenhang, der einen gedanklichen Transfer erfordert von der Betrachtung der Unfalldichte in Bezug auf die Kfz-Verkehrsstärke – mit oder ohne Radverkehrsanlagen. Anders formuliert behaupten Sie vereinfacht gesagt allen Ernstes dass die Unfalldichte genau so hoch ist, an einer Straße mit 10 Kfz/Tag verglichen mit einer Straße mit 10.000 Kfz/Tag – das ist sowohl mit Einsteinscher Logik als auch einfach mit Common Sense betrachtet natürlich purer Nonsens!

Ich wiederhole es gerne für Sie:

Bei der zitierten Fragestellung geht es NICHT um einen Unfalldichtevergleich der Radwege über alle Kfz-Verkehrsstärken hinweg, sondern darum, inwieweit sich die Radverkehrstypen bei vergleichbarer Verkehrsstärke in der gemessen Unfalldichte unterscheiden. Und diesbezüglich sind die Wissenschaftler der BASt eben offensichtlich zu keinem belastbaren Zusammenhang gekommen.

Zum Verständnis: Mit dieser zentralen Fragestellung möchte man in der Studie klären, welcher Radwegetyp für welche Verkehrsstärkenbelastung am besten geeignet ist. Verblüffender Weise schneiden aber sogar Schutzstreifen bei hohen Verkehrsstärken relativ gut ab, weswegen man eben nicht Radwege oder Radstreifen empfehlen kann als Ergebnis der Studie (immer den Status Quo vorausgesetzt nicht den Idealzustand).

„Die Mehrzahl der mit bis zu 1 U/(1.000 m * a) kaum unfallbelasteten Straßen mit Radfahrstreifen weist Verkehrsstärken zwischen 18 und 38.000 Kfz/Tag auf. Die Kfz-Verkehrsstärke des am stärksten unfallbelasteten Abschnittes liegt mit etwa 14.000 Kfz/Tag dagegen unterhalb des in der VwV-StVO genannten Grenzwertes.“

Wenn Sie dieses Zitat ernsthaft als Beleg für Ihre Sichtweise hernehmen, braucht man sich nicht mehr zu wundern, warum sie so oft zu falschen Schlüssen gelangen, denn hätten Sie die Grafik 7-9 wenigstens ansatzweise verinnerlicht, dann wäre ihnen ganz sicher aufgefallen, dass genau diese Radwege, die sie als Best Practice aufs Schild heben (mit Ausnahme von zwei Ausreißern) eben an den wenig belasteten Hauptstraßen liegen, nämlich um die 20.000 Kfz/Tag während die meisten Radwegen an Straßen mit im Schnitt um die 30.000 Kfz/Tag angelegt sind. (Nachzulesen im BASt-Bericht auf Seite 20 unter Kfz-Verkehrsstärken).

„Die meisten benutzungspflichtigen Radwege liegen in den Verkehrsstärkeklassen von 20-25.000 sowie von über 30.000 Kfz/Tag. Die nicht benutzungspflichtigen Radwege liegen eher in Straßen mit niedrigeren Kfz-Verkehrsstärken, einige Anlagen jedoch auch in Straßen mit über 30.000 Kfz/Tag.“

Das hat auch durchaus seinen Sinn, da man damals in Deutschland wie heute in den Niederlanden oder Dänemark der berechtigten Auffassung ist, dass hohe Kfz-Verkehrsstärken auch höhere Unfallrisiken bedeuten. Ich denke irgendwann fällt ihnen der Irrtum sicher auf und die polemisierende Rhetorik auch gegenüber anderen Bloglesern hier ist ihnen dann hoffentlich zumindestens ein wenig peinlich auch wenn Sie sicher nichts anderes im Schilde führen als die meisten anderen, die diesen Blog mit Freude und hin und wieder etwas Übermut lesen (Nicht umsonst heißt der Blog ja „it started with a fight“ ;)

„Das hat auch durchaus seinen Sinn, da man damals in Deutschland wie heute in den Niederlanden oder Dänemark der berechtigten Auffassung ist, dass hohe Kfz-Verkehrsstärken auch höhere Unfallrisiken bedeuten.“

Das stimmt so nicht. Hohe (KFZ-)Verkehrsstärken bedeuten sowohl in DE wie auch in NL oder DK erstmal nur, dass ein Radfahrer dann auch viele Autofahrer auf einmal aufzuhalten droht. Um die zur Verhinderung dieses Szenarios verkehrstechnisch erwünschte Trennung des Radverkehrs durchzusetzen, muss man aber heutzutage, wo mehr Radverkehr

politisch gewollt ist, und man Radfahrer deswegen nicht mehr als Störenfriede kurzerhand wegsperren darf, eine politisch korrekte Alternativbegründung heranziehen. Also postuliert man einfach eine erhöhte Unfallgefahr für den Radverkehr. Da diese selektive, weil angeblich ja nur auf Radfahrer beschränkte, erhöhte Unfallgefahr aber eigentlich nur durch geplante Vorsatztaten der Kraftfahrer denkbar ist (sonst wären ja auch die Kraftfahrer selbst, und vor allem auch Radwegfahrer davon ebenfalls betroffen!), bestätigen Politik und Behörden die Autofahrer aber mit ihrem Trick darin, dass sie erstens die Krone der mobilen Nahrungskette darstellen und dass es ihnen zweitens deswegen erlaubt sei, aus Ungelduld § 315c StGB-Straftaten zu begehen.

Die gegenwärtige Begründung für Infrastruktur basiert auf einer Lebenslüge, und als „fahrradfreundlich“ wird man mir diesen Ansatz niemals unterjubeln können.

Ich weiss nicht, ob Sie es nicht verstehen konnen, oder partout nicht verstehen wollen, aber ich gebe es an dieser Stelle auf mit Ihnen darüber zu diskutieren.

Sie sind ja nicht mal in der Lage einfachste Zusammenhänge zu erkennen. Erklärungen dazu scheinen Ihnen dann auch noch „wirr“ zu sein, und wörtliche Schlussfolgerungen der Studienautoren halten Sie für falsch oder haben beschlossen diese gänzlich anders zu interpretieren, weils Ihnen grad mal nicht in den Kram passt.

Womöglich glauben Sie Ihren Unsinn auch noch?

Vielleicht lesen Sie sich den Beitrag von ‚Grossmutter‘ durch, wenn Sie meinen Ausführungen nicht folgen wollen/können, hilft Ihnen das vielleicht ein wenig weiter beim Verstännis von Statistiken.

EOD

@Grossmutter: Höhere Kfz-Verkehrsstärken bedeuten in Bezug auf Radverkehr praktisch immer höhere Unfallgefahr. An diesem höchst einfachen Fakt ist nicht zu rütteln – weltweit.

Was die Politik daraus macht, um widersprüchliche Ziele in der Außendarstellung in Einklang zu bringen haben Sie ganz gut beschrieben, aber das ändert eben nichts daran, dass die Zahlen aus der hier zitierten BASt-Studie insofern verzerrend sind und nicht gegen eine – sehr oft – wünschenswerte Trennung der Verkehrsarten spricht.

@Alfons Krückmann: Bei allem Respekt für Ihr Engagement in Sachen Radverkehr – hier liegen Sie einfach komplett daneben und ich wüsste nicht, warum man das auch so stehen lassen sollte!

Die Fragestellung ist sowas von klar und nachvollziehbar, dass ich mich ernsthaft fragen muss, wie man das derart falsch interpretieren kann wie Sie. Selbst Gespräche mit ausgewiesenen Laien können Ihr eigenartiges Missverständnis nicht reproduzieren…

„Höhere Kfz-Verkehrsstärken bedeuten in Bezug auf Radverkehr praktisch immer höhere Unfallgefahr. An diesem höchst einfachen Fakt ist nicht zu rütteln – weltweit.“

Bis alle im Stau stehen und kaum noch Gefahr ausstrahlen… ;-)

„Die Überlegungen enthalten eine, neben anderen, besonders gravierende Fehlannahme und zwar wird unterstellt, daß es einen Zusammenhang zwischen der KFZ-Verkehrsstärke zur Radverkehrsunfalldichte gäbe. Für diese Annahme gibt es aber keinen Grund. Das steht sogar in BASt V 184 explizit so drin. „Bei keinem der Anlagentypen besteht ein belastbarer Zusammenhang zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte des Radverkehrs.““

Kurz: Der Zusammenhang ist in der Studie durch diese Linien in der entspr Grafik als lineare Funktion dargestellt. Explizit.

Die Gründe für die Annahme dieses Zusammenhangs werden in der Studie selbst bis auf die 4. Kommastelle genau angeben (R^2).

Man muss sie nur lesen und verstehen können, was in der Tat nicht einfach ist.

Leider wird fehlendes Verständnis (normal bei tiefergehenden statistischen Problemen) allzuoft kaschiert und durch Polemik wettgemacht.

In der Studie selbst sind für die einzelnen Führungen die Bestimmtheitsmaße für den in Frage stehenden Zusammenhang angegeben (R^2).

Das Bestimmtheitsmaß (R^2) gibt an, bis zu welchem Anteil die abhängige Variable y (hier: Radunfälle) aus der unabhängigen Variablen x (hier: Radverkehrsführung nach Kfz-Verkehrsstärke) erklärt werden kann. R^2 reicht von 0 (kein Zusammenhang) bis 1 (100% Zusammenhang: direkte lineare Abhängigkeit).

Bei Radstreifen ist dieses Maß sehr klein, ca 1 %, also quasi 0. Bei Radwegen und Schutzstreifen geht es bis zu 33%. Demnach kann 1/3 des Anstiegs der Radunfälle auf dieser Führung durch die Kfz-Verkehrstärke erklärt werden. Die Frage ist jetzt: wie valide, wie belastbar ist diese Aussage.

„Bei keinem der Anlagentypen besteht ein belastbarer Zusammenhang zwischen der Kfz-Verkehrsstärke und der Unfalldichte des Radverkehrs.“

Belastbar bedeutet in der Sprache der Statistik eine hohe Validität.

Dazu muss die Studie genügend n aufweisen, man muss die anderen bestimmenden Faktoren herausrechnen können, etc pp.

Zu bedenken ist, das die Radunfallhäufigkeit von vielen Faktoren abhängt, zum Beispiel vom örtlichen Radverkehrsanteil (safety in numbers), von der Radverkehrsstärke auf dem untersuchten Abschnitt, von der je nach Art der Radverkehrsführung schwankenden Zusammensetzung des Radverkehrs nach Alter, oder von sonst. örtlichen Gegebenheiten des Radverkehrs, Zustand der Infrastruktur (Schlaglöcher, Wurzeln etc) u.v.a.m.

Anlage und Methodik der Studie spielen gerade bei der Validität eine große Rolle.

Da z.B. der jeweilige Radverkehrsanteil, Safety in Numbers, in der internationalen Verkehrswissenschaft als eine der herausragenden Faktoren für Radverkehrssicherheit anerkannt, nicht einmal als aufgenommene Größe in der Studie auftaucht, kann man ihn und andere Größen logo auch nicht herausrechnen und so die Kfz-Verkehrsstärke als Faktor statistisch isolieren.

Belastbarer Zusammenhang bedeutet zumeist ein Vertrauensniveau von 95% oder auch 99,5%,

Wenn diese Studie keinen belastbaren Zusammenhang nachweisen kann, kann man wirklich nicht sagen, dass es keinen Zusammenhang gäbe.

Da würde jeder Statistiker die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.

Um das für Nicht-Mathematiker einmal deutlich zu machen:

Ein Zeuge ist sich zu 85-90% sicher, den Täter gesehen zu haben.

Reicht natürlich zu Recht nicht für eine Verurteilung aus.

Der Aussage des Zeugen fehlt die Belastbarkeit, das macht sie aber nicht entlastend.

Aus dem Freispruch folgt nämlich nicht, dass der Zeuge eine Falschaussage gemacht hat und es also keinen Zusammenhang zwischen Tat und Angeklagten gab.

Der Zusammenhang konnte lediglich nicht ausreichend belastbar nachgewiesen werden.

@ Matthias Huber

„Warum Radwege in vergleichenden Studien meist schlecht abschneiden“

Das ist, genauer betrachtet, eine falsche Präokkupation. Radwege, als Sammelbegriff für geschützte Radinfra, schneiden auf der ganzen Welt am besten von allen Radverkehrsführungen ab. Sei es in Studien oder sei es in Realität. Unter inzwischen 100en oder gar 1000en Studien zu Radverkehrsfgührungen gibt es, soweit mir bekannt, gerade mal 2 dänische Studien aus der Frühzeit der dänischen Radverkehrsförderung, die zu gegenteiligen Ergebnissen kommen.

Die wirklich einzige Ausnahme bilden Studien aus Deutschland, dem weltweiten lead-market der Kfz-Industrie.

Die Überschrift müsste also richtigerweise heißen:

„Warum Radwege in vergleichenden Studien aus dem Umfeld der deutschen Kfz-Industrie meist schlecht abschneiden“

Diese Studien funktionieren mehr oder weniger nach dem gleichen Muster.

Der international verkehrswissenschaftlich längst zum Standard gehörende Zusammenhang von Radverkehrsanteil und Radverkehrssicherheit, Safety in Numbers, wird schlicht ignoriert.

Aufgrund dieses völlig unwissenschaftlichen Verharrens in einem Status Quo Ante erscheinen die Tabellen, die R-Quadrats etc dieser Studien wie Voodoo oder wie die Arbeit von Chemikern, die heute noch Eisen in Gold verwandeln wollen.

Diese Arbeiten, wie man sie von der UDV, der BASt, den Angenendts usw kennt, sind zwar vom reinen Handwerk her hie und da zu gebrauchen, wissenschaftlich aufgrund ihrer seit Jahrzehnten überholten Grundannahmen jedoch völlig ohne Wert.

Ihr Wert ist ein propagandistischer. Sie dienen auch als sog. „Nudging“ (in eine gewünschte Richtung stupsen) in die Radfahrer- und Verkehrsplanerszene hinein.

Und sie sollen natürlich Herrschaft absichern, wie es sich für wirtschaftsfinanzierte Forschung & Wissenschaft gehört.

Das Infrastrukturmonopol des Kfz wird von Grün bis Schwarz auch aufgrund solcher „Studien“ mit allen Mitteln verteidigt – da gibt es keine Parteien, da gibt es nur Deutsche.

Eine von guter geschützter Radinfra getragene Verkehrswende in deutschen Städten wie in Dänemark oder Niederlande, das finden immer noch alle Politiker fatal für den Kfz-Leadmarket Deutschland.

Ein Umdenken in der (Rad-)Verkehrspolitik zu zivilisatorischen Ansätzen wie in NL oder DK, wo man mit Mobilität für die Schwächsten („Stop Kindermoord“) und Radschulwegen („Sicherheitsindikatoren“) begonnen hat, das ist hier immer noch in weiter Ferne.

Selbst beim Radentscheid in Berlin, im Moment das vielversprechendste Radverkehrsprojekt in Deutschland, ist davon keine Rede.

„Sei es in Studien oder sei es in Realität.“

Wo ist da der Unterschied? Bzw. woher kennst du als Einzelperson die Realtität der Gesamtheit aller Radwege, wenn nicht aus „Studien“?

„Unter inzwischen 100en oder gar 1000en Studien zu Radverkehrsfgührungen gibt es, soweit mir bekannt, gerade mal 2 dänische Studien aus der Frühzeit der dänischen Radverkehrsförderung, die zu gegenteiligen Ergebnissen kommen.“

Wäre es möglich, wenigstens einige dieser Unzahl an Studien, die das Risiko von Mischverkehr und Separation im Vorher-Nachher-Modus verglichen haben, hier zu verlinken?

„Wäre es möglich, wenigstens einige dieser Unzahl an Studien, die das Risiko von Mischverkehr und Separation im Vorher-Nachher-Modus verglichen haben, hier zu verlinken?“

Das erinnert mich an Niklas Luhmann. Ein Soziologe und Philosoph, der, ausgehend von der Definition von Leben in der Biologie („Autopoiesis“), seine Systemtheorie entwickelt hat. Spannend und äußerst aktuell!

„Luhmann beobachtete, dass Kommunikation in sozialen Systemen ähnlich abläuft wie die Selbstreproduktion lebender Organismen.

Ähnlich wie diese nur Stoffe aus der Umwelt aufnehmen, die für ihre Selbstreproduktion relevant sind, nehmen auch Kommunikationssysteme in ihrer Umwelt nur das wahr, was zu ihrem „Thema passt“, was an den Sinn der bisherigen Kommunikation „anschlussfähig“ ist. [Da helfen auch Internet und Google nicht, denn was nicht „anschlussfähig“ ist, das macht keinen Sinn (= es kann nicht verarbeitet werden), oft gibt es dafür keinen Sinn (siehe etwa Höhlentiere ohne Augen).]

„Sinn“ ist für Luhmann ein Mechanismus zur Reduktion von Komplexität: In der unendlich komplexen Umwelt wird nach bestimmten Kriterien nur ein kleiner Teil herausgefiltert; die Grenze eines sozialen Systems markiert somit eine Komplexitätsdifferenz von außen nach innen.“ (Wiki)

Vorgestern wurde ich wieder auf eine Studie aufmerksam gemacht: